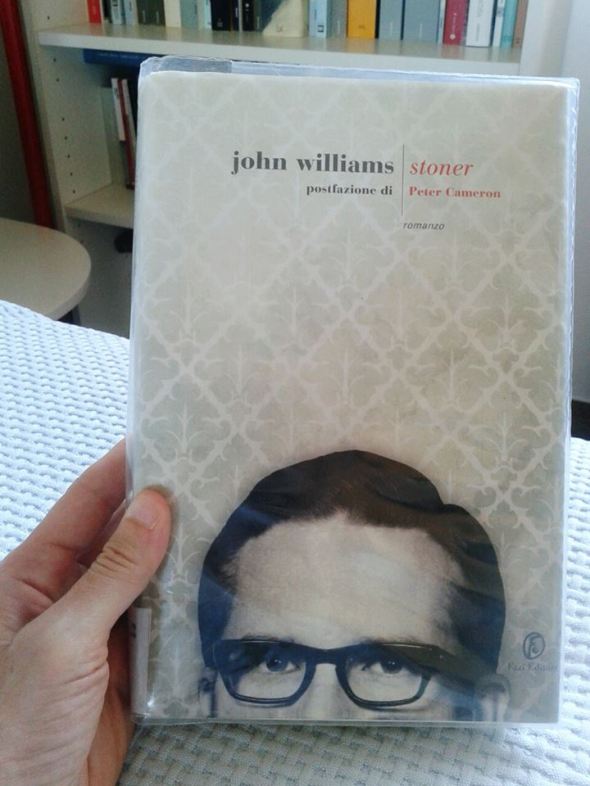

“Stoner”: un capolavoro

Pubblicato: 25 giugno 2017 Archiviato in: esercizi spirituali, libri | Tags: John Williams, libri, Stefano Tummolini, Stoner, università 24 commenti

Nei giorni scorsi ho letto un capolavoro, la cui lettura sono qui a consigliare a chiunque, senza cautele e senza distinguo.

È un romanzo che ha per protagonista una persona comune di cui racconta la vita dalla giovinezza alla vecchiaia.

– E perché dovrebbe interessarmi leggere la vita di una persona qualunque? – ha chiesto mia sorella mentre a tavola io e mio padre ci esaltavamo rievocando questo o quel passo.

Perché ogni vita, se osservata con attenzione, è degna di essere raccontata?

Perché la scrittura, quando è buona, rende degna di essere raccontata anche la vita più banale?

Ognuno trovi la propria risposta.

Personalmente ho divorato questo romanzo non riuscendo a smettere e vivendo come in apnea quelle ore di lavoro che mi separavano dalla ripresa della lettura; poi dopo averlo così divorato ho deciso di rileggerlo, stavolta per poterlo gustare con lentezza. Entrambe le letture mi hanno portato a sentirmi vicina al protagonista, a comprendere i suoi sentimenti, infine a commuovermi fino alle lacrime. Un po’ perché Stoner mi ricorda mio padre, che è anche la persona che mi ha suggerito di leggere questo libro.

Stoner è un agricoltore di Booneville, in Missouri, che a diciannove anni si iscrive all’università di agraria e all’università resterà per il resto della sua vita, grazie a una vera e propria epifania (già solo il modo in cui è raccontata vale la lettura del romanzo) che lo porterà a scoprire la potenza della letteratura inducendolo a diventare docente universitario di letteratura inglese. Il microcosmo dell’Università è descritto con a volte divertente a volte dolorosa precisione, sempre con partecipazione. Chiunque conosca quel mondo ne converrà. Nella vita di Stoner però ci sono anche la famiglia, l’amicizia, le tappe di una vita comune che si susseguono mentre lui resta saldo. Nonostante tutto. E da fuori, da lontano, giungono a intermittenza gli echi del mondo, della Storia che passa e arriva a lambire quel microcosmo (con le guerre mondiali, la crisi del ’29) ma senza stravolgerlo.

Non voglio raccontare troppo perché “guai allo spoiler”, dico solo che al di là della storia raccontata è anche la qualità della scrittura (pur letta in traduzione) a colpire, a esaltare. Una scrittura nitida, pulita, ma non fredda, una scrittura che segue il suo personaggio con amore. Quell’amore che lo stesso Stoner, forse inaspettatamente per il lettore, scopre in sé quando si trova a riflettere sulla propria vita. Quell’amore che descrive in un modo delicato, sereno ma anche struggente, lo sguardo di chi tramonta. E che fa bene al cuore, perché quello sguardo, in noi stessi e in chi amiamo, dobbiamo e dovremo affrontarlo volenti o nolenti.

Concludo con una considerazione perplessa. Dopo avere letto un romanzo che mi è piaciuto molto, lo ripercorro con la mente, medito e butto giù qualche considerazione personale. Poi cerco il confronto con altri lettori e se nessuno tra quelli che conosco personalmente lo ha letto, cerco qualche recensione o impressione su internet. In diverse di queste mi è capitato di vedere descritto Stoner come un personaggio arrendevole, debole, che si limita a subire il suo destino. A me pare invece lampante che Stoner sia un personaggio stoico, solido (come suggerisce il suo stesso cognome), che non si tira indietro. Mi pare anche che alcuni passi del romanzo vadano proprio nella direzione di suffragare questa mia impressione e lo facciano in modo anche parecchio esplicito.

Si tratta della stessa contraddizione che avevo notato a proposito dell’interpretazione del comportamento di un altro personaggio, il protagonista del film Manchester by the Sea, giudicato da me un uomo solido e amorevole e dai più freddo e indifferente.

Possibile che oggi lo stoicismo temperato dalla carità, un tempo atteggiamento quanto mai virtuoso e ammirevole, non venga più riconosciuto ma sia addirittura scambiato da molti per debolezza e freddezza, la tenacia e la saldezza morale confuse con la passività e la mediocrità di spirito?

[J. Williams, Stoner, Fazi, Roma 2012. Traduzione di Stefano Tummolini.

Il romanzo è stato pubblicato negli USA nel 1965 ma senza riscuotere particolare attenzione fino a che non è stato ristampato nel 2003, venendo riconosciuto negli USA e altrove come il gioiello letterario che è]

Provaci ancora, Ilaria

Pubblicato: 5 giugno 2017 Archiviato in: calamità ilariesche, curiosità, problemi linguistici 9 commenti In foto: un esempio di “coordinato di prodotti alimentari”, forse.

In foto: un esempio di “coordinato di prodotti alimentari”, forse.

Mattina presto, centro città. Sto armeggiando, ancora parecchio assonnata, con la catena della bici per parcheggiarla quando vedo un giovane giapponese avvicinarsi. Pur in modo molto timido, sta puntando proprio me.

“Oddio, ‒ penso ‒ vorrà chiedermi un’informazione stradale. Chissà adesso dove lo manderò a finire, poveretto!”.

Invece capisco che quel che desidera è un’informazione sì, ma di carattere lessicale. Mi rilasso.

“Evvai, stavolta la so! È il mio campo!”, mi dico.

E invece no. Non la so mica tanto bene.

“Cos’è un coordinato?”, mi chiede lui, fiducioso.

“Mmh… un completo da uomo?”, azzardo dubbiosa.

“Un coordinato di prodotti alimentari”, scandisce lui leggendo dal suo iPhone.

“Eeehh… allora… vediamo… di solito si usa più come aggettivo… che sia un gergo tecnico? Fammi capire il contesto.”

Con le teste che si spostano in sincrono, chinate sul suo telefono, leggiamo insieme la frase incriminata mentre gli faccio scorrere avanti e indietro col dito “per capire meglio”.

“Traccia 1. Valutare un coordinato di prodotti alimentari al fine di nonmiricordopiù”.

“Mah, in italiano per coordinato si intende per esempio un insieme di diversi elementi che stanno bene, si intonano insieme o funzionano bene insieme”.

“Come un vaso e una bottiglia?”, prova lui.

“Mah, più come un vaso e un innaffiatoio magari della stessa linea; una caraffa e dei bicchieri; oppure come una pasta e un ragù; o il colore lilla col rosa, sono colori coordinati”.

“Lilla… cos’è lilla?”

“Eeh, no, proviamo con un colore più facile. Il rosso e… e… (e chi se ne intende di abbinamenti?)”

“Il nero e il blu?”

“No, nero e blu in teoria no, anche se ultimamente pare che gli stilisti abbiano cambiato idea e io concordo con loro. Nero e grigio, magari. Ma torniamo ai prodotti alimentari!”

Insomma, siamo giunti alla fondamentale nonché lapalissiana conclusione che un “coordinato di prodotti alimentari” sia un insieme di prodotti alimentari che stanno bene insieme.

Che poi, “prodotti alimentari”, è molto vago. Quindi, rimane quella sensazione di “boh”!

[Mia sorella, cui poi ho raccontato l’episodio, ipotizza che probabilmente ci sia di mezzo una delle tipiche cattive traduzioni di google translator o di uno di quei traduttori elettronici che i giapponesi (almeno, i suoi studenti giapponesi) usano costantemente… a meno che non si tratti davvero di un gergo alimentare]

Viva gli sposi

Pubblicato: 28 Maggio 2017 Archiviato in: felicità, feste | Tags: amore, matrimonio 4 commenti Marc Chagall, Gli sposi della torre Eiffel

Marc Chagall, Gli sposi della torre Eiffel

I matrimoni, per chi è invitato, possono essere una gran noia (diciamo una vera e propria gran palla) o un’occasione di profonda gioia, a seconda soprattutto del rapporto che si ha con gli sposi. Io personalmente non sono una grande fan delle cerimonie (sto parlando del contorno di festeggiamenti e banchetti, non del significato dei riti di per sé) quali battesimi, comunioni, cresime e appunto matrimoni. Quando però si sposa una delle tue amiche più care, quando tutto – sia in chiesa che fuori – si svolge all’insegna della semplicità, della spontaneità e della condivisione gioiosa; quando non ci sono trecento invitati ma quelli che veramente conoscono e amano gli sposi; quando il posto prescelto per il pranzo insieme non è distante 60 chilometri rispetto alla chiesa ma lo si raggiunge comodamente a piedi tutti insieme e quando poi ci si mette pure il sole a regalare una splendida giornata e un cielo azzurro che qui a Bologna non è poi così frequente poiché più spesso, anche col sole, è offuscato di umidità e foschia risultando biancastro, tutto congiura verso la perfezione.

Così la sottoscritta, cui ultimamente venivano in mente solo post seri a tema mortifero (perché del tutto casualmente – ma sarà poi davvero un caso? – ho letto dei gran libri intrisi di morte a ogni riga), si trova oggi nello stato d’animo più lontano e avulso da pensieri di stasi, a riprova del fatto che in genere la nostra realtà del momento non coincide con tutta la realtà – o non è una buona, nel senso di unica valida, lente attraverso cui guardare il mondo fuori – e che sani bagni di folla fanno pur bene.

I post mortiferi comunque arriveranno pure quelli… 😉

Intanto lunga vita agli sposi, al loro bambino di nove mesi che nell’occasione è stato battezzato e che, vedendo e sentendo battere le mani, se le è spellate pure lui applaudendo felice in prima fila ai genitori sposi, e ammettiamo che ascoltare tra le letture l’inno alla carità di San Paolo fa solo bene al cuore, considerando il contesto in cui viviamo; perdoniamo anche il prete per il suo guardare evidentemente un po’ troppa televisione, date le citazioni durante l’omelia.

Sensi di colpa

Pubblicato: 13 Maggio 2017 Archiviato in: calamità ilariesche, umorismo, uomini al lavoro 19 commenti

Nonostante sia una ciclista non commetto quasi mai infrazioni: rispetto il rosso anche se devo svoltare a destra, non vado contromano né sotto i portici e così via. Ieri, avendo fretta, ho osato passare col rosso perché avevo la strada libera da un lato ma non calcolando che potevano arrivare automobilisti anche da un’altra direzione, come infatti è accaduto. L’autista del furgoncino che stava per investirmi è riuscito a inchiodare in tempo; notando che poi, anziché tirare dritto, accostava e si preparava a scendere arrabbiato (chissà che spavento gli ho fatto prendere) mi sono fermata anch’io e l’ho aspettato. Mentre, sceso lui dal furgoncino, mi si avvicinava baldanzoso, ho alzato le mani esclamando: “Ha ragione, ha ragione, scusi scusi scusi, ho sbagliato!”, guardandolo dritto con – credo – quelli che il mio prof. di lettere del ginnasio definiva “occhi da cerbiatto”. Mancava solo che mi prostrassi ai suoi piedi coprendomi il capo di cenere. Alla fine il risultato è stato che il senso di colpa è venuto a lui.

Il che, per analogia, mi ha fatto tornare in mente il seguente buffo episodio capitatomi parecchi anni fa: stavo attraversando un centro commerciale quando mi sono resa conto che probabilmente, rimettendolo dentro, mi era caduto il portafoglio dalla borsa; sono quelle situazioni in cui si verifica quel leggero scarto di pochi secondi tra quando una cosa succede e il momento in cui realizzi il fatto. Pochi secondi che in quel caso sono bastati perché il mio portafoglio sparisse. Voltandomi per tornare indietro e raccoglierlo ho visto un uomo che raccoglieva qualcosa da terra e la metteva in tasca, ma non potevo dire con certezza che fosse il mio portafoglio e non potevo accusarlo di avermelo rubato, anche se ero sicura lo avesse preso lui. Nel portafoglio avevo solo 10 euro e pazienza, ma avevo anche tutti i documenti, carta d’identità, badge dell’università, tessera sanitaria e chi più ne ha più ne metta. La sola idea di doverli rifare tutti ha sbaragliato in me qualunque esitazione e timidezza. Mi sono avvicinata all’uomo col mio sguardo più candido chiedendogli se per caso avesse trovato un portafoglio che mi era caduto e, avendo lui ovviamente risposto di no, ho cominciato a fargli una testa così sul fatto che era davvero una disdetta, che non era tanto per i soldi quanto per i documenti, che ero anche affezionata al portafoglio in sé perché era un regalo di mia nonna; sono stata tanto convincente che la sera, tornata a casa, ho trovato nella buchetta della posta il mio portafoglio corredato di tutti i miei preziosi documenti. Mancavano solo i 10 euro, che saranno equivalsi al buon uomo per la benzina consumata per arrivare fino a casa mia. Anche i ladri hanno un cuore.

Impotenza

Pubblicato: 9 Maggio 2017 Archiviato in: attualità, cultura di morte, morte, occasioni mancate, orrore, riflessioni 10 commenti

Georges Minne, Mother grieving over her dead child.

Fin da ragazzina mi sono sempre chiesta come sia stato possibile che, nel secolo scorso, nel cuore d’Europa, la civile colta progredita Europa, tragedie e crimini quasi inenarrabili, tra cui la persecuzione e lo sterminio di milioni di persone innocenti, siano potuti avvenire sostanzialmente sotto gli occhi di tutti, senza che le popolazioni civili, i comuni cittadini come noi, reagissero per fermare l’orrore che veniva perpetrato in mezzo a loro.

Com’è stata possibile tanta indifferenza?, mi chiedevo con angoscia e anche con sdegnato senso di superiorità.

Adesso – e già da alcuni anni, ormai – lo so.

So che si può vivere sicuri nelle nostre comode case mentre a poca distanza da noi uomini donne e bambini come noi non hanno più le loro; si possono progettare villeggiature e pregustare bagni e gite in barca nel nostro mare, incuranti del fatto che sia una immensa bara di morte; si può sedere a tavola chiacchierando in famiglia mentre sullo sfondo va in onda l’ennesimo naufragio.

Quelle persone – che conosciamo in cifre (80 morti, 200 morti, 50 dispersi…) – è come se fossero un po’ meno persone di noi.

Ma quel che ho capito – e che probabilmente valeva anche per gli europei di allora, che tanto a lungo ho duramente giudicato senza sapere quanto fossimo simili – è che a nulla o a poco valgono la sensibilità del singolo, il senso di colpa delle persone di buona quanto inerme volontà, l’empatia e la solidarietà; moti e sentimenti, questi, che infatti ci sono e si manifestano; basti pensare alle centinaia di vite salvate per esempio da un’organizzazione umanitaria per me eroica come i Medici senza frontiere, ai cittadini di Lampedusa e alle tante meravigliose iniziative di solidarietà e sostegno concreto che si manifestano in tutto il nostro Paese (e non solo) in supporto dei migranti, dei profughi e dei rifugiati anche nelle nostre città. Io stessa sono personalmente a contatto con alcune di queste iniziative concrete. Che sicuramente aiutano alcune persone in carne e ossa; che certamente favoriscono anche l’abbattimento di pregiudizi e diffidenze in altre persone in carne e ossa; e si sa che questo conta; che la persona di carne e sangue che si salva, che vive, vale più di mille princìpi decantati e non agiti.

Però non basta. E non è questione di cittadini singoli o solo di coscienza civile. È questione di volontà politica, di visione internazionale, di scelte dei governi. E non saranno i sensi di colpa individuali a cambiare le cose; perciò facciamo bene ad andare in vacanza, a vivere sereni, ad amare la vita, perché sarebbe sciocco e inutile il contrario.

Però una ragazzina del futuro un giorno si chiederà come sia stato possibile che, nei primi decenni del ventunesimo secolo, migliaia di persone siano state lasciate morire per terra e per mare sotto gli occhi di tutti, senza che nessuno fermasse lo scempio, e ci giudicherà duramente, con angoscia e con uno sdegnato senso di superiorità.

Miró, arte e spirito

Pubblicato: 6 Maggio 2017 Archiviato in: arte e bellezza, segnalazioni, uomini al lavoro | Tags: Joan Miró, sogno e colore 10 commenti

Qualche giorno fa ho visitato la mostra dedicata a Joan Miró a Palazzo Albergati. Chi conosce l’artista per le sue opere più famose e colorate, per esempio la serie delle Costellazioni, potrebbe restare sorpreso nel trovare tele anche (ma non solo) dai colori e dai toni più cupi e inquietanti. Per me è stata una bella esperienza; il taglio della mostra, che comprende tante opere la maggior parte delle quali risalenti agli anni più maturi ‒ quando Miró si faceva per sua stessa ammissione più iconoclasta, aggressivo e istintivo ‒ mette molto in rilievo la biografia dell’artista e alla fine del percorso mi sono sentita affezionata e vicina a questo artista ma soprattutto molto ispirata e motivata, piena di idee.

Leggo che Jacques Prévert avrebbe descritto Miró come “un innocente col sorriso sulle labbra che passeggia nel giardino dei suoi sogni” e in effetti nelle immagini e nei filmati che lo ritraggono mi ha colpito la dolcezza un po’ malinconica della sua espressione. Lui però non si sentiva così innocente né così dolce: descriveva se stesso, in quanto artista, come aggressivo, selvaggio, e nelle sue opere vedeva l’espressione di questa energia. Con la vecchiaia sentiva di diventare ancora più “matto” e “arrabbiato”. I forni in cui cuoceva le sue ceramiche erano solo forni a legna, non elettrici, poiché il senso di queste sue opere stava anche nell’ardore e nel calore del fuoco che serviva per realizzarle.

Era curioso e aperto alla sperimentazione, ma sempre fedele a ciò che l’arte, nella varietà delle forme e degli stili, esprime: umanità. Così poteva lasciare le impronte delle sue mani su ampie tele solcate da segni istintivi stesi con le dita, a evocare le prime forme di pittura, quelle rupestri attraverso le quali gli uomini della protostoria imparavano a lasciare i primi segni del Sé proprio attraverso le mani nude. Poneva le sue tele sul pavimento del suo meraviglioso studio e ci camminava sopra mentre dipingeva, in modo estremamente fisico, attratto e ispirato dall’action painting. Utilizzava qualsiasi materiale gli capitasse tra le mani, sacchi di juta, giornali, spago, la carta in cui erano avvolti i cibi che sua moglie portava di ritorno dalla spesa, perché secondo lui “nessuna cosa del mondo è stupida o banale”.

Aggirandomi per le sale pensavo a come vi avrei condotto dei bambini, quanti spunti avremmo potuto cogliere insieme e quanta ispirazione e divertimento avremmo potuto provare; sì, perché a mio parere la mostra è ottima anche per i bambini già in età da scuola primaria; potrebbero capire alcune tele meglio di noi adulti, sentirsi stimolati e provare un brivido di timore e tremore colmo d’invidia e ammirazione nell’osservare l’artista calpestare le sue tele e lasciarvi l’impronta delle mani (alla faccia di suor Anna Maria che alla scuola materna traumatizzò mia sorella per essere andata semplicemente un po’ fuori dai bordi mentre colorava). Peccato che nel dépliant distribuito all’ingresso, nella sezione “didattica”, sia specificato che, nella visita per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, «gli alunni saranno stimolati ad analizzare il significato dell’opera». E pensare che la maggior parte delle opere non hanno neanche un titolo!

Miró sarebbe comunque felice di sapere che bambini e giovani visitano le sue mostre:

Ho fatto un grande mosaico per Wichita, per l’Università. È già installato e voglio vedere che effetto fa (…) Quel mosaico è all’esterno dell’edificio e ogni giorno migliaia di studenti vi passano accanto. Quindi évidemment, avrà un effetto su quei giovani, che sono gli uomini di domani. Uno di loro potrebbe diventare il presidente degli Stati Uniti. Vedere quel murale potrebbe influenzarlo… perciò ne vale la pena. Questo mi interessa. Sono i giovani che contano. Non mi interessano i vecchi ruderi. Lavoro per il futuro, per il Duemila. Lavoro per gli uomini di domani, degli uomini di oggi je m’en fous.

[citazione presa da qui].

Il meraviglioso studio di Miró a Palma di Maiorca, che lui aveva desiderato per una vita. Qui un bel testo sull’artista, il suo studio, la sua opera.

Il meraviglioso studio di Miró a Palma di Maiorca, che lui aveva desiderato per una vita. Qui un bel testo sull’artista, il suo studio, la sua opera.

I conti non tornano

Pubblicato: 1 Maggio 2017 Archiviato in: calamità ilariesche, desperate housewife, umorismo | Tags: primo maggio 17 commenti

Sì, lo so, non è il tempo a non tornare ma io che non sono una campionessa di organizzazione… Mi consolo con questo orologio Art Déco che ben rappresenta la mia lotta contro le Ore.

Leggo che con lo slogan Otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire, “coniato in Australia nel 1855 e condiviso da gran parte del movimento sindacale organizzato del primo Novecento” i lavoratori cominciarono a lottare per vedere riconosciuti i loro diritti, e mi piace ricordare tale motto oggi, primo maggio. Tuttavia, in cuor mio, mi sono sempre domandata e tuttora mi chiedo dove siano in realtà queste otto ore per lo svago (per tacere delle OTTO ore di sonno). Le otto ore che dovrebbero essere dedicate allo svago sono divorate da tutte le incombenze legate al vivere (cura di sé, della casa e della famiglia) ‒ alcune delle quali parecchio noiose ‒, agli spostamenti casa-lavoro e ritorno e agli imprevisti quotidiani che si aggiungono alle suddette incombenze.

Certo, ci spiegano le Maestrine del Saper Vivere, tutte queste cose se fatte con amore e intenzione riempiono di significato e sostanza la nostra vita; ma resta il fatto che per godermi un buon romanzo, scrivere, dedicarmi insomma alle mie passioni o concedermi quel po’ di vita sociale finisco spesso e volentieri per togliere ore al sonno, e allora le ore guadagnate allo svago vengono rubate a quelle del sonno. Insomma: i conti non tornano.

Donne in sella

Pubblicato: 25 aprile 2017 Archiviato in: curiosità, evoluzioni tecnologiche, uomini al lavoro | Tags: bycicle face, europeana, puck 7 commenti

Minacce su due ruote, da una foto del 1895

Da che mondo è mondo esistono categorie di persone che sprecano gran parte del loro tempo nello sforzo di limitare la libertà o anche solo i più semplici diletti di altre persone e un buon esempio di questo atteggiamento, dal quale – in quanto ciclista – mi sento particolarmente toccata, è rappresentato dal caso della “bycicle face”, la terribile quanto immaginaria sindrome della “faccia da bicicletta”.

Verso la fine del 19° secolo, infatti, nei paesi anglosassoni, quando le biciclette erano diventate diffuse e accessibili ai più, anche le donne avevano scoperto l’ebbrezza di una bella pedalata da sole o in compagnia. Abiti sportivi – se non addirittura un comodo paio di pantaloni! -, capelli al vento, eccole sfrecciare allegramente sulle due ruote. Immaginiamo che parecchi damerini avranno anche apprezzato la novità, che gettò tuttavia il panico tra i vecchi tromboni i quali, dall’alto della loro egemonia, si sentivano gravemente minacciati da queste donzelle pedalatrici. Si sa che le due ruote favoriscono un’autonomia e una mobilità davvero impensate a fronte di tutta la disponibilità di spazi e mezzi di cui godevano lorsignori. Bisognava dunque correre ai ripari e, data la gravità della situazione, si decise di chiamare in campo la Scienza Medica, che in quanto ad autorevolezza cominciava a non essere seconda a nessuno. Medici di professione, in spregio a Ippocrate, inventarono dunque di sana pianta una sindrome, che chiamarono “bycicle face”, per scoraggiare le donne dall’andare in bicicletta. Si diffuse così la notizia che, per la fragile costituzione femminile, pedalare fosse nefasto al punto da modificare i lineamenti del volto: lo sforzo dovuto alla pedalata, infatti, avrebbe provocato nelle cicliste in modo permanente occhi e menti sporgenti, labbra tese e sottili, guance paonazze e rugose; tratti del viso, questi, considerati decisamente poco femminili e pertanto da evitare. In un’epoca nella quale la bellezza per una donna era in genere la più importante se non talvolta l’unica dote su cui contare per sistemarsi nella vita, chissà quante ragazze e quante donne avranno rinunciato all’innocuo piacere di una pedalata all’aria aperta.

Chissà come avrei reagito io, se fossi vissuta all’epoca. Il mio carattere attuale mi fa sperare che forse sarei stata tra le ribelli, tra quelle che avrebbero rischiato di imbruttirsi pur di sentirsi un po’ autonome… ma è facile ragionare col senno di poi.

Resta da notare come, in simili casi, coloro che vogliono affermare il proprio predominio e il proprio potere soffocando il prossimo si rivelino invece tremendamente fragili (ma non per questo meno dannosi), temendo tanto le piccole libertà altrui e sentendosene così minacciati; e questa, purtroppo, è storia ancora tremendamente attuale

Un’immagine di Frederick Burr Opper pubblicata sulla rivista satirica “Puck” del 1895.

Per le notizie storiche sulla “bycicle face” mi sono ispirata principalmente a questo articolo, ma se volete divertirvi cercate “bycicle face” su google e su google immagini e ne vedrete delle belle.

Qui un esempio di donne in tenuta da ciclista, all’epoca.

L’amara verità.

Pubblicato: 21 aprile 2017 Archiviato in: calamità ilariesche, evoluzioni tecnologiche, umorismo | Tags: gil elvgren, smartphone 6 commenti (illustrazione di Gil Elvgren)

(illustrazione di Gil Elvgren)

Il cellulare serve per essere chiamati quando si è fuori casa. Purtroppo io, quando sono in giro, se il telefono suona, sette volte su dieci non lo sento. Due volte su dieci lo sento ma non posso rispondere perché sono in bici in prossimità di una rotonda con un autobus che mi supera a sinistra e uno scooter che mi sorpassa a destra. Quell’unica volta che odo la suoneria e riesco a rispondere farò comunque fatica a sentire il mio interlocutore perché il mio smartphone naviga su internet anche nei sotterranei della biblioteca Salaborsa ma il volume delle telefonate è bassissimo. Quindi niente, al cellulare mi si trova di sicuro quando sono a casa e mi si potrebbe tranquillamente chiamare sul fisso.

Una buona Pasqua

Pubblicato: 16 aprile 2017 Archiviato in: feste 8 commenti (illustrazione di Maxfield Parrish per L’età d’oro)

(illustrazione di Maxfield Parrish per L’età d’oro)

“Erano ciechi a tutto tranne che alle apparenze. Per loro il frutteto (un luogo prodigioso abitato dai folletti!) non era nient’altro che il posto dove gli alberi producevano tante mele e tante ciliegie. Mai che mettessero piede nell’abetaia o nel boschetto di noccioli, e nemmeno si immaginavano le meraviglie che vi erano nascoste.”

Con questa citazione dallo splendido L’età d’oro di Kenneth Grahame, auguro a chi passa di qui buona Pasqua. Cos’è una buona Pasqua? Sicuramente trascorrere una giornata serena in famiglia e/o con gli amici o anche con se stessi ma in pienezza. Poi magari anche lasciarsi ispirare dal potente significato di questa giornata per aprire un po’ gli occhi sulla nostra vita e vedere le stesse cose e noi stessi con uno sguardo nuovo, uno sguardo forte e speranzoso, uno sguardo curioso. Auguri!